宇宙産業社会で生きる視野拡張教育 ~未来を切り開くための新しい学び~

【はじめに】なぜ今「宇宙産業社会の視野拡張教育」が必要なのか?

宇宙産業が急速に発展しています。

かつては国家が主導する分野だった宇宙開発も、民間企業の参入により市場が拡大し、宇宙旅行、宇宙資源開発、地球外居住の可能性など、さまざまな分野が注目されています。

例えば、イーロン・マスク率いるSpaceXは、民間企業による宇宙飛行を実現し、火星移住計画を進めています。ジェフ・ベゾスのBlue Originは、一般向けの宇宙旅行サービスを開始しました。こうした動きにより、宇宙産業は決して「特別な人だけの世界」ではなくなりつつあります。

この変化に対応するためには、子どもから大人まで、「宇宙産業社会で生きるための視野拡張教育」が必要です。宇宙を舞台にした新たな経済圏が誕生する中で、私たちの思考やスキルも宇宙時代に適応する必要があります。

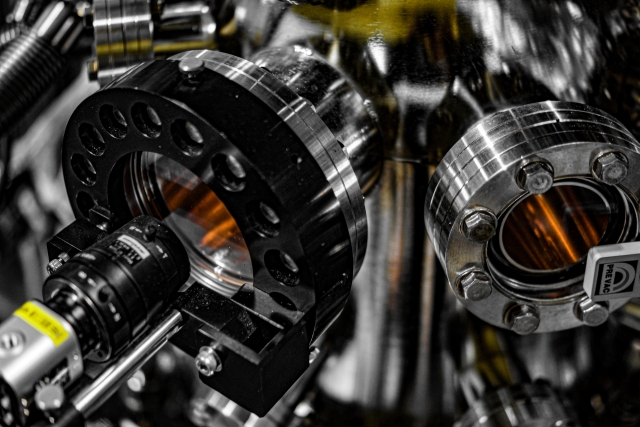

このレポートでは、宇宙産業社会に対応するための視野拡張教育の重要性、実践による具体的な効果、さらには諸外国の成功例について解説します。(宇宙飛行のイメージ写真)

1. 宇宙産業社会とは? ~広がるビジネスとライフスタイルの変化~

宇宙産業の発展と多様なビジネス領域

従来の宇宙開発は、主に政府主導の宇宙探査や通信衛星が中心でした。しかし現在では、以下のような多様な分野で宇宙産業が成長しています。

1. 宇宙旅行

•SpaceXやBlue Originが提供する民間宇宙旅行。

•将来的には、月や火星への移住計画が進行中。

2. 宇宙資源開発

•小惑星や月の鉱物資源を活用するプロジェクトが進行。

•例:日本の企業「ispace」は、月面での水資源探査を実施中。

3. 衛星データ活用

•気候変動対策、農業、災害予測などに宇宙データを活用。

•例:アメリカの「Planet Labs」は、小型衛星で地球の変化をリアルタイム観測。

4. 宇宙通信とインフラ

•SpaceXの「Starlink」による地球全域のインターネット通信提供。

•5G通信の強化や、宇宙インフラの構築が進行。

2. 宇宙産業社会で生きる視野拡張教育とは?

宇宙産業の拡大に伴い、従来の学校教育や職業スキルだけでは対応できない新たな学びが求められています。「視野拡張教育」とは、単なる宇宙知識の習得ではなく、宇宙時代に適応できる考え方やスキルを身につけるための教育を指します。

宇宙視点を持つための教育テーマ

宇宙産業社会に適応するためには、次のような学びが重要になります。

1. 地球を超えた視点の育成

•宇宙から見た地球の環境や社会課題を理解する。

•「オーバービュー効果」(宇宙から地球を見たときの意識の変化)を活用した教育。

2. 新しいテクノロジーへの適応力

•宇宙関連技術(AI、ロボット、3Dプリンティングなど)の学習。

•宇宙データ解析を活用した問題解決能力の育成。

3. 異文化理解と多様性の受容

•宇宙での国際協力を前提とした、異文化理解教育。

•国際プロジェクトのシミュレーション。

4. 創造力と課題解決能力の育成

•宇宙環境における生活・ビジネスモデルを創造する。

•想像力を刺激するプロジェクト学習(例:「火星に住むための都市設計」)。

3. 実践することで得られる具体的な効果

宇宙産業社会での視野拡張教育を実践すると、次のような成果が期待できます。

① 科学技術への関心が高まり、STEM教育が強化される

宇宙開発に関する学習を取り入れることで、物理、数学、プログラミングなどへの興味が高まり、STEM分野(科学・技術・工学・数学)のスキルが向上します。

② グローバルな視点を持つ人材が育つ

宇宙時代は国境を超えた協力が不可欠です。国際的なプロジェクトを学ぶことで、異文化コミュニケーション能力やグローバルな視点を養うことができます。

③ 問題解決能力と創造力が向上

宇宙は未知の環境であり、常に新しい課題に直面します。そのため、クリティカルシンキング(批判的思考)やイノベーションを生み出す力が強化されます。

4. 諸外国における宇宙産業教育の成功例 ~未来の宇宙人材を育成する先進国の取り組み~

なぜ諸外国は宇宙産業教育を強化しているのか?

宇宙産業は急速に発展し、もはや国家主導の宇宙探査だけでなく、民間企業が参入する「ニュー・スペース(New Space)」の時代に突入しています。アメリカ、ヨーロッパ、中国などの先進国では、次世代の宇宙人材を育成するための宇宙教育プログラムが積極的に推進されています。

特に、次世代の宇宙産業を担う人材に求められるのは、宇宙工学、人工知能(AI)、データサイエンス、環境科学、ロボティクス、国際協力のスキルなど、幅広い知識と能力です。そのため、各国では宇宙教育を小学生から大学生、さらには社会人まで段階的に展開し、宇宙産業社会に対応できる人材を育成しています。

このパートでは、アメリカ、ヨーロッパ(ESA)、中国、日本、オーストラリアの宇宙産業教育の成功事例を詳しく解説し、それぞれの特徴や成果について紹介します。

Ⅰ. アメリカ:NASAを中心とした宇宙教育の先進国

アメリカは、宇宙開発のリーダーとして世界を牽引しており、NASA(アメリカ航空宇宙局)を中心に多くの宇宙教育プログラムを展開しています。

① NASAの教育プログラム

1. Artemis Student Challenge(アルテミス学生チャレンジ)

•月探査計画「アルテミス計画」の一環として、学生が月面基地や宇宙探査技術を設計するプログラムを実施。

•実際にNASAの専門家と連携し、月面でのロボット運用、資源採掘、生活空間の設計を行う。

•大学生から高校生までが参加可能で、実際の宇宙ミッションと連動した学習機会を提供。

2. NASA STEM Engagement(NASAのSTEM教育プログラム)

•小中高校生向けに、宇宙関連の実験、ロケット設計、人工衛星開発などを学ぶ機会を提供。

•「ハンズオン・ラーニング(実体験型学習)」を重視し、実際にロケットを打ち上げたり、無重力環境での実験を行ったりする。

3. NASA Internship Program(NASAインターンシッププログラム)

•大学生や大学院生向けの実習型プログラムで、NASAの施設で実際に研究開発に携わることができる。

•近年では、AIや機械学習を活用した宇宙データ解析、ロボット工学、宇宙農業の研究など、幅広い分野での教育が行われている。

② 成果と影響

•NASAの教育プログラムを通じて、実際に宇宙産業に就職する若者が増加。

•民間宇宙企業(SpaceX、Blue Origin、Boeingなど)への人材供給の役割も果たしている。

•宇宙分野だけでなく、IT、AI、エンジニアリング分野の人材育成にも貢献。

Ⅱ. ヨーロッパ:ESA(欧州宇宙機関)による国際的な宇宙教育

ヨーロッパでは、ESA(欧州宇宙機関)が主導し、加盟国と連携して宇宙教育を実施しています。

① ESAの主要な教育プログラム

1. ESA Academy(ESAアカデミー)

•大学生向けの専門教育プログラムで、実際の宇宙ミッションに関する研究やシミュレーションを行う。

•学生が自ら小型人工衛星(キューブサット)を設計し、打ち上げる実習を実施。

2. Astro Pi(アストロ・パイ)

•Raspberry Pi(小型コンピューター)を使い、ISS(国際宇宙ステーション)でのプログラミング実験を行うプロジェクト。

•ヨーロッパ各国の小中学生が参加し、宇宙環境でのセンサー活用やデータ分析を学ぶ。

3. ESA Space Debris Program(宇宙ごみ問題解決プログラム)

•宇宙ゴミ(スペースデブリ)の解決策を学生とともに考えるプロジェクトを実施。

•「宇宙の持続可能性」をテーマに、環境問題と宇宙産業を結びつけた教育を行う。

② 成果と影響

•国際的な視野を持った宇宙人材が育成され、ESAや民間宇宙企業に就職。

•環境問題と宇宙開発を結びつけた教育が進み、持続可能な宇宙開発に貢献。

•小学生の段階から宇宙技術に触れる機会を提供し、長期的なキャリア形成を支援。

Ⅲ. 中国:宇宙ステーション「天宮」を活用した宇宙教育

中国は独自の宇宙開発計画を推進しており、宇宙ステーション「天宮」を活用した教育プログラムを展開しています。

① 宇宙教室「天宮教室」

•宇宙飛行士がリアルタイムで生徒向けに授業を行い、無重力実験を実演。

•宇宙生物学、宇宙環境物理学、宇宙農業など、多岐にわたるテーマをカバー。

② 成果と影響

•宇宙教育に触れる機会を増やし、中国の宇宙産業に関心を持つ若者が増加。

•国内外の宇宙機関と連携し、宇宙研究を強化。

Ⅳ. 日本:JAXAと大学・企業の連携による宇宙教育

日本では、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が中心となり、大学や企業と協力して宇宙教育を展開しています。

① 宇宙教育センターの設立

•JAXAが全国の学校と提携し、宇宙教育カリキュラムを提供。

•学生が実際に人工衛星を開発し、宇宙へ打ち上げるプロジェクトを支援。

② 成果と影響

•「こうのとり」や「はやぶさ」などの成功事例を活用し、次世代の宇宙開発者を育成。

•企業と連携し、民間宇宙ビジネスの促進にも貢献。

諸外国事例のまとめ〜世界の宇宙教育が未来をつくる〜

各国では、宇宙産業の未来を見据え、教育に力を入れています。NASA、ESA、中国、日本、それぞれの成功事例から学び、日本でも宇宙教育を強化し、次世代の宇宙人材を育てる必要があります。

【おわりに】宇宙産業社会の未来に向けて

宇宙産業は、もはや特定の専門家だけの分野ではなく、私たちの生活やキャリアにも影響を及ぼす重要な分野になりつつあります。

これからの時代に対応するためには、視野を広げ、宇宙を舞台とした未来の可能性を学ぶことが不可欠です。宇宙産業社会で活躍できる人材を育てるために、教育のあり方も変化していく必要があります。

今こそ、宇宙時代の教育を取り入れ、新しい価値観とスキルを学ぶことが重要になってきています!