バイオミミクリ(自然模倣技術)の家庭学習 ~自然から学ぶ未来の科学とデザイン~

【はじめに】バイオミミクリとは何か?

自然界の仕組みを活用した科学技術「バイオミミクリ(Biomimicry)」が注目されています。バイオミミクリとは、生物の進化によって生み出された優れた構造や機能を模倣し、新しい技術やデザインを開発する手法のことです。

例えば、ハスの葉の撥水性を応用した「ロータス効果」や、カワセミのくちばしをヒントにした新幹線の流線型デザインなど、私たちの身の回りにはバイオミミクリの技術が多く使われています。

この考え方を家庭学習に取り入れることで、子どもたちは自然の仕組みを科学的に理解し、創造力や問題解決能力を身につけることができます。

このレポートでは、「バイオミミクリの家庭学習」についてわかりやすく解説し、具体的な実践方法、得られる成果、諸外国の成功例を紹介します。

1. バイオミミクリの家庭学習とは?

① バイオミミクリを学ぶ意義

バイオミミクリは、科学、技術、デザイン、環境学習など、さまざまな分野と関連があります。家庭での学習を通じて、次のようなメリットが得られます。

1. 自然観察を通じた探究心の向上

•「なぜこの生物はこういう形をしているのか?」を考えることで、論理的思考力が育つ。

2. 創造力とデザイン思考の強化

•自然のデザインを模倣することで、新しいアイデアを生み出す力を身につける。

3. 環境問題に対する意識の向上

•持続可能な技術開発のヒントを学び、エコな発明への興味を持つ。

② 家庭でできるバイオミミクリ学習のテーマ

以下のようなテーマで、家庭学習を進めることができます。

•ハスの葉と撥水技術(ロータス効果) → 防水素材の実験

•カワセミのくちばしと新幹線のデザイン → 空気抵抗の研究

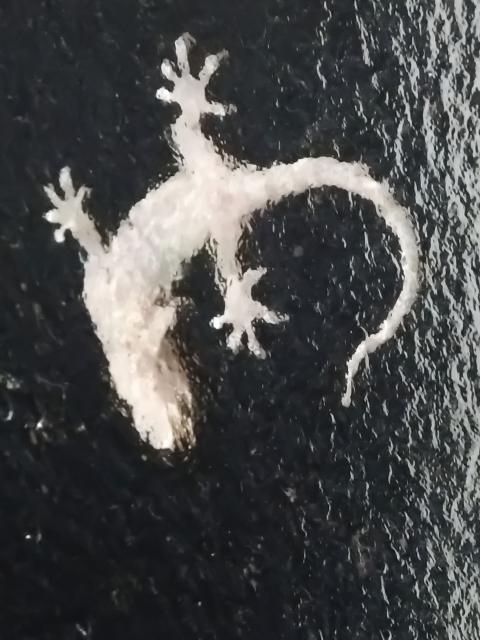

•ヤモリの足とナノ吸着技術 → 接着剤の実験

•ハチの巣の六角形構造と建築デザイン → 強い構造の研究

•チーターの体と速く走る靴の設計 → スポーツ科学の応用

これらのテーマを実際に観察し、考えることで、子どもたちは科学的思考力を養い、身近な技術に興味を持つようになります。

2. 実践することで得られる具体的な成果

① 科学への興味が高まる

バイオミミクリの学習を通じて、生物の進化や環境適応の仕組みを学ぶことで、科学への関心が高まります。特に、自然の観察と実験を組み合わせることで、実体験を通じた理解が深まります。

実践例:小学生向けのバイオミミクリ実験

•ハスの葉に水を垂らし、水滴の転がり方を観察。

•ロータス効果を活かした防水スプレーを使い、比較実験。

•この技術が建築や衣類に応用されていることを学ぶ。

② 問題解決能力が向上する

バイオミミクリの学習は、単なる知識習得ではなく、「自然界の仕組みを活かして、現代の問題をどう解決するか?」という発想力を鍛える機会になります。

例えば、「カワセミのくちばし」をヒントに、より静かで速い乗り物をデザインするという課題に取り組むことで、物理学とデザインの融合を考える力が養われます。

③ 環境意識が高まる

バイオミミクリは持続可能な技術開発にもつながるため、子どもたちがエコな発明に関心を持つきっかけになります。

例:バイオミミクリを使った環境技術

•サメの肌の構造を応用した「低抵抗水着」 → エネルギー効率の向上

•ヤモリの足をヒントにした「強力な接着剤」 → 環境負荷の少ない接着技術

こうした技術を知ることで、自然と調和した未来のものづくりに関心を持つようになります。

3. 諸外国におけるバイオミミクリ教育の成功例 ~自然の知恵を活かした未来の科学教育~

なぜ諸外国はバイオミミクリ教育を進めているのか?

バイオミミクリ(Biomimicry)とは、自然界の構造や仕組みを模倣し、科学技術やデザインに応用する手法です。この考え方は、科学・工学・デザイン・環境保全といった多様な分野に貢献しており、世界各国で教育プログラムに組み込まれています。

特に、アメリカ、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス)、アジア(日本、中国)では、次世代のSTEM教育(科学・技術・工学・数学)やサステナブル(持続可能)な社会を目指す学びとして、バイオミミクリを積極的に取り入れています。

ここでは、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、日本、中国におけるバイオミミクリ教育の成功例を詳しく紹介します。

1. アメリカ:バイオミミクリとSTEM教育の融合

アメリカでは、バイオミミクリをSTEM教育の中心的な要素として組み込み、実験やプロジェクト型学習を通じて科学的思考と創造力を育む教育を推進しています。

① バイオミミクリ・インスティテュート(Biomimicry Institute)

アメリカのバイオミミクリ・インスティテュート(Biomimicry Institute)は、K-12(幼稚園から高校まで)の教育機関と連携し、以下のようなプログラムを提供しています。

•「AskNature(アスクネイチャー)」プロジェクト

•自然界の構造や機能をデータベース化し、オンラインで学べるプラットフォームを提供。

例:「ヤモリの足のナノ構造を学び、新しい接着技術を開発する」

•「Youth Design Challenge(ユース・デザイン・チャレンジ)」

•高校生向けに、バイオミミクリを活用した持続可能なデザインを競うコンテスト。

例:「サメの皮の表面構造を模倣した抗菌素材を開発」

② STEM教育における実践例

アメリカの多くの小中学校では、バイオミミクリを活用したSTEMカリキュラムが導入されています。

•「生物のデザインを学び、3Dプリンターで作るプロジェクト」

例:ミツバチの巣の六角形構造を参考にした耐久性の高い建築設計。

・目的:生物の適応戦略を理解し、実際の技術開発に応用する。

【成果】

•生徒の科学への興味が高まり、大学でのバイオミミクリ関連の研究が活性化。

•NASAやボーイングなどの企業とも連携し、宇宙技術や航空工学への応用が進む。

2. ドイツ:持続可能な都市開発とバイオミミクリ教育

ドイツでは、エコデザインや環境保全の視点から、バイオミミクリを活用した教育が進められています。

① 「エコビルディング・プロジェクト」:建築デザインにバイオミミクリを活用

•学生が都市の持続可能な建築デザインを研究し、ハチの巣やサボテンの表面構造などを参考にエネルギー効率の高い建物を設計。

•実際にドイツの都市開発にも応用され、バイオミミクリ技術を活用した建築が増えている。

例:「アウディ・アーバン・フューチャー・プログラム」で、自然模倣技術を採用した都市設計を学習。

② 教育機関での取り組み

•フライブルク大学では、バイオミミクリを専攻できるプログラムを開設。

•「ドイツ環境財団」が学校教育にバイオミミクリを組み込み、生徒が実際に持続可能なデザインを考える機会を提供。

【成果】

•生徒が持続可能なデザインに関心を持ち、環境保護意識が高まる。

•大学や企業が協力し、実際の都市開発プロジェクトに生徒が参加する機会が増加。

3. フランス:バイオミミクリを活用したデザインとエンジニアリング教育

フランスでは、工業デザインやエンジニアリング教育にバイオミミクリを積極的に取り入れています。

① 「バイオミミクリ・フランス(Biomimicry France)」プロジェクト

•生徒が昆虫や植物の機能を学び、それを活かした新しい技術やデザインを考案する授業を実施。

例:「フクロウの羽の静音設計を模倣し、静かな風力タービンを開発」

② 「ナチュラル・インスピレーション」プログラム

•国立工芸院(CNAM)と連携し、バイオミミクリを応用した製品開発のワークショップを実施。

例:「水をはじく蓮の葉を模倣した、汚れにくい建築素材」

【成果】

•デザインやエンジニアリング分野の学生が、バイオミミクリ技術を活用した新製品を開発。

•航空機メーカー「エアバス」などが、フクロウの羽を参考にした静音飛行機の研究を進める。

4. 日本:バイオミミクリを活かした科学教育

日本では、自然観察や実験を通じてバイオミミクリを学ぶ機会が増えています。

① JAXA(宇宙航空研究開発機構)の「自然から学ぶ宇宙技術」

例:「カブトムシの羽の構造を宇宙ロボットの展開技術に応用」

② 科学館・教育機関でのワークショップ

•「バイオミミクリ実験キット」を活用し、全国の科学館で子ども向けのワークショップを開催。

例:「ヤモリの足を模倣したナノ接着シートの作成」

【成果】

•小学生から大学生まで、バイオミミクリの応用技術に興味を持つ層が増加。

•大学・企業が共同で、新素材やエコ技術の開発を進める。

5. 諸外国事例のまとめ〜バイオミミクリ教育が生み出す未来〜

各国では、STEM教育、持続可能な都市開発、工業デザイン、宇宙技術など、多様な分野でバイオミミクリ教育が進められています。これからの時代、日本でもさらにバイオミミクリを活用した学習を進め、科学技術と環境保護を両立する教育を推進することが求められていることがわかります。

【さいごに】バイオミミクリの家庭学習で未来の科学者を育てる

バイオミミクリの家庭学習を実践することで、科学への興味、創造力、環境意識が高まります。世界各国で導入されているバイオミミクリ教育を参考にしながら、身近な自然から未来の技術を学ぶ機会を作ることが重要です。

子どもと一緒に、自然を観察し、「この仕組みをどう活かせるか?」を考えることで、新しい発見が生まれる楽しい学びの時間になるでしょう!